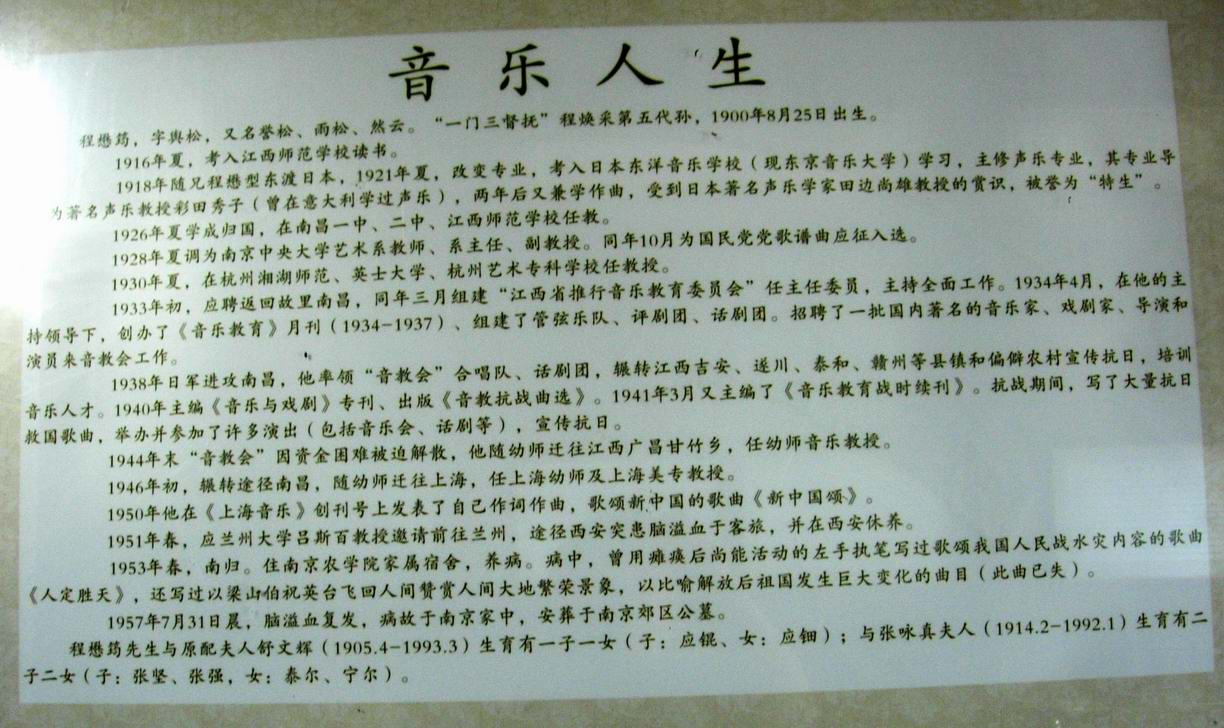

南昌音乐大师程懋筠-南昌电视台摄制

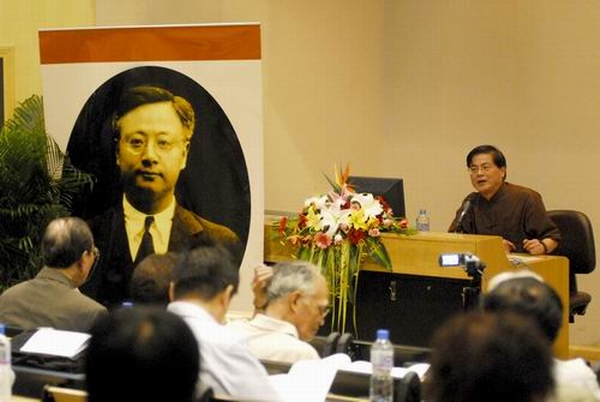

程懋筠逝世五十周年纪念会在中央音乐学院召开

2007年6月16-17日,由中央音乐学院、西安音乐学院、艺术研究院音乐研究所、江西省新建县政府共同举办的《程懋筠逝世五十周年纪念会》在北京中央音乐学院召开。中国国民党中央委员、台北市党部副主任委员吕丽莉在《程懋筠的音乐人生》一书首发式上致词说到:“大陆和台湾有 割舍不断的情缘,国民党的立场是反对陈水扁台独,程懋筠作曲的国歌的双重意义在某点上,因为国歌也是国民党党歌,是中山先生作词,所以国歌是国民党反对台独的精神象征”。她在程懋筠的外孙中央音乐学院钢琴系副主任潘淳的伴奏下为大家演唱程懋筠作曲的歌曲,博得听众的热烈掌声。

程懋筠逝世五十周年纪念会片段

南昌音乐大师程懋筠-

程懋筠在音教会用过的钢琴

大塘程氏宴请南昌电视台程懋筠专辑摄制组

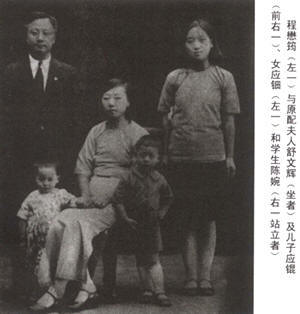

程懋筠(1900—1957),字与松,高祖是老二程焕采、江西南昌新建大塘程氏,现代音乐家。自幼谙熟国学,尤其喜爱京剧、古典文学,青年时就读于江西第一师范,为求深造,十七岁随其兄懋型至日本留学,入读东洋音乐学院,主修声乐,兼修作曲,著名音乐学家田边尚雄誉之为“特生”。1926年回国后,在江西省立南昌一中、二中、女中任音乐教师、南昌国立中正大学任音乐教授;同年与江西省女子师范学校毕业的舒文辉(1905—1993)女士结婚,生有一子一女,

程懋筠(1900—1957),字与松,高祖是老二程焕采、江西南昌新建大塘程氏,现代音乐家。自幼谙熟国学,尤其喜爱京剧、古典文学,青年时就读于江西第一师范,为求深造,十七岁随其兄懋型至日本留学,入读东洋音乐学院,主修声乐,兼修作曲,著名音乐学家田边尚雄誉之为“特生”。1926年回国后,在江西省立南昌一中、二中、女中任音乐教师、南昌国立中正大学任音乐教授;同年与江西省女子师范学校毕业的舒文辉(1905—1993)女士结婚,生有一子一女, 后任中央大学、暨南大学、复旦大学音乐系主任和教授等职。1928年后曾任浙江省立师范音乐科主任,国立中央大学教育学院艺术系主任兼声乐副教授。1929年,适逢国民党中央以孙中山的《黄埔军校训词》作为《中国国民党党歌》歌词,向全国征求曲谱。程懋筠的曲作经评选得中获奖。后改为《中华民国国歌》,程懋筠名声大振。1933年应聘回南昌主持创办江西省推行音乐教育委员会(简称“音教会”),任主任委员。音教会”在南昌建成了湖滨音乐堂,成为当时南昌市的音乐戏剧中心;陆续开办了钢琴班、提琴班、口琴班、胡琴班、唱歌班等训练班,创建了管弦乐队,组建了合唱团(分专业和业余两组)、话剧团、平剧(京剧)团等组织,起到了培养艺术人才、丰富群众文化生活、宣传抗日救亡的作用。创办《音乐教育》杂志月刊,影响全国。又创办中国第一支管弦乐队,设立音乐传习班、合唱队,抗日战争中扩充为抗敌歌咏团。他的出色工作为江西培养了一批音乐师资和艺术人才。1938年,新四军战地服务团发起组织南昌抗日歌咏协会,1939年与张咏真女士(1914—1992)结合,生有二子二女。

程懋筠主持的音教会成为中坚力量,创作了近百首歌曲和歌词,如《救国是我们大家的事》、《好铁要打钉》《鼓励当兵抗日》、《斥骂汉奸》等许多抗日歌曲广为流传。并编印《音教抗战曲集》,并和缪天瑞、肖而化一起主持、发向各地鼓舞抗日斗争。新中国成立后,他激情很高,以然云笔名创作《新中国颂》等歌曲。

后任中央大学、暨南大学、复旦大学音乐系主任和教授等职。1928年后曾任浙江省立师范音乐科主任,国立中央大学教育学院艺术系主任兼声乐副教授。1929年,适逢国民党中央以孙中山的《黄埔军校训词》作为《中国国民党党歌》歌词,向全国征求曲谱。程懋筠的曲作经评选得中获奖。后改为《中华民国国歌》,程懋筠名声大振。1933年应聘回南昌主持创办江西省推行音乐教育委员会(简称“音教会”),任主任委员。音教会”在南昌建成了湖滨音乐堂,成为当时南昌市的音乐戏剧中心;陆续开办了钢琴班、提琴班、口琴班、胡琴班、唱歌班等训练班,创建了管弦乐队,组建了合唱团(分专业和业余两组)、话剧团、平剧(京剧)团等组织,起到了培养艺术人才、丰富群众文化生活、宣传抗日救亡的作用。创办《音乐教育》杂志月刊,影响全国。又创办中国第一支管弦乐队,设立音乐传习班、合唱队,抗日战争中扩充为抗敌歌咏团。他的出色工作为江西培养了一批音乐师资和艺术人才。1938年,新四军战地服务团发起组织南昌抗日歌咏协会,1939年与张咏真女士(1914—1992)结合,生有二子二女。

程懋筠主持的音教会成为中坚力量,创作了近百首歌曲和歌词,如《救国是我们大家的事》、《好铁要打钉》《鼓励当兵抗日》、《斥骂汉奸》等许多抗日歌曲广为流传。并编印《音教抗战曲集》,并和缪天瑞、肖而化一起主持、发向各地鼓舞抗日斗争。新中国成立后,他激情很高,以然云笔名创作《新中国颂》等歌曲。

1951年春应西北师范学院吕斯百教授之聘赴兰州,途经西安时患脑溢血。1953年南归养病,居住南京农学院宿舍。其著作有《低级文化与民族歌谣》、《音教抗战曲集》等,均出版发行于世。1957年7月31日因脑溢血症复发病逝,享年57岁。

二、音乐名门望族

程懋筠长子程应锟(1929—1978)毕业于中央音乐学院,师从喻宜萱教授,1951年7月随中国青年艺术代表团参加世界青年联欢节,并赴欧洲各国巡回演出,后在哈尔滨师范学院艺术系任教;

长女程应钿(1930—1995)毕业于中国医科大学,后在哈尔滨从事医务工作;

次女泰尔(1941— )为中央音乐学院钢琴教授,丈夫潘一飞(1940— )曾任中央音乐学院副院长、钢琴教授;

程懋筠三女儿宁尔(1943— )在西安音乐学院担任作曲教授;

次子张坚(1945— )毕业于中央音乐学院,现任成都军区战旗歌舞团艺术指导;

小儿子张强(1947— )毕业于清华大学。

程懋筠后裔第二代6人中有4人从事专业音乐工作。其第三代8人中有7人跨入了音乐殿堂,如外孙潘淳(钢琴系副教授)、郝维亚(作曲系副教授),外孙女潘谰(音乐学系在读博士生)、郝卓娅(作曲系教师),孙子张阿翔(音乐教育系在读硕士生)。此外,程懋筠堂弟程希逸为四川音乐学院声乐系教授;另一堂弟程思三毕业于鲁迅艺术学院,后任哈尔滨师范学院艺术系主任,其女程路也在哈师毕业。程懋筠的另一叔伯侄女程浩曾任沈阳音乐学院、中国音乐学院声乐教授。张咏真之弟张慕鲁曾为南京军区前线歌舞团创作人员。可以说,程家是中国近代以来最大的音乐名门望族。

三、程懋筠在中国近现代音乐文化史上的主要贡献

第一、为孙中山的“黄埔训词”谱曲,后来成为《中华民国国歌》。

歌词:“三民主义,吾党所宗;以建民国,以进大同;咨尔多士,为民前锋;夙夜匪懈,主义是从;矢勤矢勇,必信必忠;一心一德,贯彻始终。”,程懋筠的谱曲在150余件应征作品中以第一名入选,1929年1月10日由国民党中常委第190次会议核定为“党歌”;1930年3月20日训令全国,规定为“代国歌”;1937年6月3日,国民党中常委决定,“即以现行党歌,作为国歌”;1943年被国民政府正式公布为《中华民国国歌》;

第二、在1933年3月创设了“江西省推行音乐教育委员会”, 程懋筠为主任委员。该会宗旨是“振奋民族精神,涵养爱国思想。”

“音教会”在南昌建成了湖滨音乐堂,成为当时南昌市的音乐戏剧中心;陆续开办了训练班(钢琴班、提琴班、口琴班、胡琴班、唱歌班等),创建了管弦乐队,组建了合唱团(分专业和业余两组)、话剧团、平剧(京剧)团等组织,起到了培养艺术人才、丰富群众文化生活、宣传抗日救亡的作用。创办了“抗敌歌咏话剧团”,经常演唱黄自《旗正飘飘》、《抗敌歌》、聂耳《义勇军进行曲》、麦新《大刀进行曲》、冼星海《救国军歌》、孟波《牺牲已到最后关头》、程懋筠《精神总动员歌》、《再牺牲!再前进!》、《全靠俺自己》等抗日救亡作品,还演出了《放下你的鞭子》、《扬子江暴风雨》等剧目;经常举行音乐会,或慰劳伤兵战士,或为抗日前线募捐,或进行巡回演出。程懋筠及其主持的“音教会”在抗日救亡运动中发挥了重要的宣传鼓动作用。

第三、在1933年4月创办了《音乐教育》月刊。该刊由音教会出版发行,迄1937年12月停刊,正式出版5卷、57期。在程懋筠主持下,著名音乐家肖友梅、王光祈、青主、赵元任、江定仙、刘雪庵、贺绿汀、陆华柏、吕骥、王云阶、陈歌辛、李焕之等以及一部分诗词作家及译者都曾是该刊的作者,就连科学家钱学森也为该刊撰写过“美国通讯”之类的文章。该刊还出版了许多专辑,如《小学音乐教育专号》、《中国音乐问题专号》、《乐曲创作专号》等。特别是自1935年“华北事变”后,由于倭寇侵华紧急,该刊更加突出了抗日救亡的时代主题,出版了《全国音乐界总动员特大号》、《救亡歌曲特辑》、《苏联音乐专号》等,终刊号为《音乐教育情况专号》。在中国近现代音乐文化史上,程懋筠主办的《音乐教育》是音乐期刊中连续出版时间最长、册数最多、影响最大、内容丰富、质量很高的具有全国性影响的刊物。

另外,程懋筠还主编了《音教抗战曲集》、《音乐教育战时续刊》、《音乐与戏剧》(双月刊)等。

第四、创作了大量的校歌、抒情歌曲和救亡抗战歌曲三类艺术作品。程懋筠谱写的校歌有《中央大学校歌》、《中正大学校歌》、《正气中学校歌》、《英士大学校歌》、《国立幼师校歌》等;谱写的抒情歌曲有《怀旧》、《归来曲》、《春宵别》、《归航》等;谱写的抗战救亡歌曲有《救国义勇军军歌》、《救国歌》、《复兴歌》、《抗日军歌》、《全靠俺自己》、《打游击去》、《再牺牲!再前进!》、《锄奸谣》、《打铁歌》等。1941年在泰和出版了油印本《音乐教育战时续刊》创刊号,刊印了同年2月21日写的《序曲——代发刊词》:“同志们:四年以前,我们的血,和平地流。Muse(谬斯)奏着Lyra(里拉),在天上遨游,你我循着那琴声,为艺术而歌颂祈求。今天啊,战神擂着战鼓,冲锋的号,震撼山丘,你我的血,快要爆裂;你我的歌喉,也变成怒吼。干吧!让我们的心,整个地共鸣;让我们的歌声,激起每个魂灵;还有我们的笔,要同时描写,一致经营,为了祖国的光荣胜利;人类的永久和平!”

四、被遗忘的音乐家程懋筠

尽管程懋筠在中华民国音乐文化史上,特别是在中华民族抗日战争的音乐文化宣传上业绩卓著,虽然程懋筠为《黄埔训词》-《中国国民党党歌》-《中华民国国歌》谱曲,但他一生都不肯加入当时在中国执政的国民党。他出名后,国民党方面通过种种方式动员他入党,当时国民党江西省党部的负责人李中襄多次很强硬地要求他入党,叔父程时煃也时时委婉劝他加入,但都被他婉言拒绝。他曾说:君子不党,我是学艺术的,我决不加入任何党派!所以,他始终不是国民党党员,与国民党政府保持着距离。

在1949年那个天地变色的岁月,以其对国民党执政的民国音乐文化的贡献和社会影响,他该有足够的资格和理由像其他文化人一样举家随蒋家王朝迁播台湾,事实上当时也确有朋友为他安排好了赴台湾事宜,然而他为了发展中国音乐事业,却毅然选择留在了自己深爱的祖国大陆。

虽然程懋筠留在了中国大陆,还曾在1949年带病冒雨和市民一起,走上街头,欢迎中国人民解放军进入上海,1950年又满怀激情创作了词曲《新中国颂》发表在《上海音乐》创刊号上,并致力于新中国的音乐教育事业,后又加入“九三学社”。但由于他在国民党统治时期的民国音乐文化史上的独特大作为,特别因其是《中华民国国歌》的作曲者,所以在解放后讲究阶级斗争的新中国社会舞台上自然是吃不开而不得不销声匿迹了……

由于程懋筠在1949年因为深爱中国大陆而未随蒋家王朝赴台湾,所以21世纪以来台湾音乐馆《资深音乐家丛书》出版了四辑36册装帧精美的音乐家传记,其中除收录台湾本土音乐家之外,还有一些自大陆(或国外)到台湾定居的音乐家,如戴粹伦、蔡继锟、萧而化、张昊、李抱忱、王沛纶、吴漪曼等,但是却把程懋筠排除在外了……

因为特殊的历史背景,在中华民国音乐文化界曾几何时名满天下的程懋筠在历史的大转折过程中却掉到了尴尬的历史夹缝中,被中国大陆和台湾的音乐文化界都敬而远之了,以至于现在中国近现代文化史界,甚至是音乐史界,很少有人知道“程懋筠”这个人物。因政治背景而导致学术文化人物“边缘化”,这不仅仅是程懋筠个人文化命运的悲哀。不过,可以庆幸的是,这个历史性苦果现在已经被刘再生等有心的学者们用客观公正的音乐史学刀笔切除了,程懋筠是应该在中国近现代音乐史特别是民国音乐史乃至于在整个中国近现代文化史上都占有重要席位的著名人物!

五、程懋筠过去的点点滴滴……

程懋筠作为声乐家、音乐教育家,同时又是作曲家。他曾创作过各种类型、各种体裁的歌曲近百首。其作品的音乐思想深受中国传统文化及家族背景的影响,作品中表现出对西方音乐文化的景仰,但同时也充分体现出对儒家“乐教”的崇尚。

程懋筠个子不高,但结实、健壮。他为人和善,不摆架子,很关心年轻人的学习发展。他自小偏爱文科,谙熟国学,尤其喜爱京剧、音乐等艺术科目,他最喜欢高唱歌剧《弄臣》中的《女人善变》等歌曲。别人都说他是男高音,其实他是高男中音。很喜欢古诗词,在江西遂川的时候,他喜欢夜晚一个人对月长吟,感叹人生!

一九二九年前后,国民党政府发起征集党歌的活动。整个过程,大约有几千人参加应征。评选非常严格,现场有一张幕布挡着,幕后合唱团在演唱应征作品。幕前的评委只能聆听演唱效果,既不知道作品的作者更见不到作者,也见不到演唱者。评委完全根据作品的客观效果和自身现场感受来进行评选。

这次应征活动,懋筠也参加了。但是,有一个小插曲,差点使得历史机遇与五哥擦肩而过:此次应征期间,恰逢懋筠心情不爽,原因是为人性情率直,不懂官场、职场那些复杂的人事关系,当时就教的学校正打算撤去懋筠的系主任职务。就在他谱写完《国民党党歌》而曲谱尚未寄出的日子里,有一天,由于心情十分烦躁,看什么都不顺眼,拿起自己精心谱写的党歌曲谱,总觉得不如意。一恼之下,将曲谱一把揉成团,顺手丢在纸篓里,从此不再理会。幸好被妻子舒文辉收拾字纸篓时发现。妻子与懋筠是应父母之命,媒妁之言相结合,然妻子舒文辉有文化,懂艺术,也识得懋筠的艺术才华,多年来二人相得益彰。她捡起曲谱来研判,感觉作品有庄严和平,方正沉抑的浩然正气,应是很好的作品,于是背着懋筠,将作品重抄后寄出去应征。出乎众人意料,作品居然中选了。随着消息的传出,随着之后政府组织合唱团公开演唱,随着全国所有相关场合的全体吟唱,懋筠一举成名!当时的程懋筠真可谓风光无限,名噪朝野,说起党歌的作者,无人不知!

一九三四年前后,也并非时时处处都那样坚强,他也有过犹豫彷徨的时刻。记得在撤退到江西遂川,是肖而化和李先久为了培养音乐教师开办的。当时懋筠有很长一段时间情绪很苦恼,一方面是因为艰苦的条件使得他的音乐事业难以持续健康发展,另一方面是他感情方面的:当时他已有两个孩子,结发妻子舒文辉很贤惠,与他相濡以沫多年。但他那时偏偏爱上了一个女同事,同样有子女的钢琴师张某。为此他一度很潦倒、痛苦。他时时对月吟诵些诗词歌赋,时时长吁短叹。叔父是当时江西省的教育厅厅长,名叫程时煃,为了开导他,促使其振作起来。曾对懋筠说了一句话,他说“瞎子提着胡琴上街叫卖,其中也未必没有宣传抗日的有心人!”言下之意是你一个有名望有事业的音乐家,值此抗战紧要关头,难道为了些儿女私情,连一个普通的残疾人都不如吗?这话深深触动了懋筠。直至抗战获得最后胜利,懋筠的以音乐为武器的抗敌宣传工作,一直没有停息过。

程懋筠先生可以说是个当之无愧的纯粹的音乐家。

程懋筠逝世五十周年纪念会在中央音乐学院召开

中国国民党中央委员、台北市党部副主任委员吕丽莉在程懋筠的外孙中央音乐学院钢琴系副主任潘淳的伴奏下为大家演唱程懋筠作曲的歌曲

2007年6月16-17日,由中央音乐学院、西安音乐学院、艺术研究院音乐研究所、江西省新建县政府共同举办的《程懋筠逝世五十周年纪念会》在北京中央音乐学院召开。中国国民党中央委员、台北市党部副主任委员吕丽莉在《程懋筠的音乐人生》一书首发式上致词说到:“大陆和台湾有害舍不断的情缘,国民党的立场是反对陈水扁台独,程懋筠作曲的国歌的双重意义在某点上,因为国歌也是国民党党歌,是中山先生作词,所以国歌是国民党反对台独的精神象征”。她在程懋筠的外孙中央音乐学院钢琴系副主任潘淳的伴奏下为大家演唱程懋筠作曲的歌曲,博得听众的热烈掌声。

纪念著名音乐教育家、作曲家、指挥家、歌唱家程懋筠逝世50周年学术活动于本月中旬在中央音乐学院举行。

这次纪念活动由中央音乐学院、西安音乐学院、中国艺术研究院音乐研究所、中国音乐家协会理论委员会、江西省新建县人民政府主办,中央音乐学院萧友梅音乐教育促进会、音乐教育系、校友会、院长办公室承办。

程懋筠,系江西新建县大塘乡人,1900年出生于一个具有深厚中国传统文化氛围的汪山土库程氏家庭之中。青年时期在江西第一师范读书。1918年赴日本留学,主修声乐兼习作曲。1926年学成归国,先后在江西省立的几所中学任教。1928年起,历任南京中央大学艺术专修科首任科主任兼声乐副教授、浙江省立湘湖师范学校音乐科主任、江西国立中正大学音乐教授、上海国立幼师和上海美术专科学校音乐系声乐教授等职。1928年,在中央大学任教期间,适逢国民党中央以孙中山“黄埔训词”为歌词,在全国征选“党歌”,程懋筠所谱之曲在没有政治后台,本人也并非国民党党员,在匿名编号一次公开、公正、公平的征曲活动中入选,1930年决定以“党歌”代“国歌”,1937年正式定为中华民国(1912-1949)国歌,从此声名鹊起。此歌至今仍在海峡对岸的台湾岛上回响,在坚定不移地反对一小撮台独分子妄图分裂祖国、实现邓小平“一国两制”构想的今天,这首歌在祖国宝岛的回响,仍有着它独特的意义。

程懋筠作为我国现代音乐史上一位重要的爱国音乐教育家、作曲家、指挥家及声乐家,对上世纪30-40年代的音乐界及社会生活产生过相当的影响,在多个领域做出了不平凡的贡献。就作品而言,曾创作了各种类型、多种体裁的歌曲近百首,尤其是抗日爱国救亡歌曲。重要作品有《我们的祖国》、《打游击去》、《再牺牲再向前》、《救国是我们大家的事》、《锄奸谣》等。他多次带队在江西巡回演出,激发了人民的爱国热忱和抗战必胜的信念。

1949年5月,上海解放,程懋筠带病与广大市民群众一起冒雨上街欢迎中国人民解放军入城。1949年10月1日在《义勇军进行曲》的代国歌声中,五星红旗在天安门升起;程懋筠谱曲的民国国歌在大陆终结了它的历史使命。目睹了中华人民共和国的成立,亲历了祖国发生翻天覆地变化的程懋筠兴奋不已,情不自禁地自撰歌词,谱写了一首四部合唱《新中国颂》。这首颂歌,标志着程懋筠先生的音乐人生已健步跨入了人民当家作主的新时代,并继续致力于人民的音乐教育事业。1952年他应聘去兰州师范学院任艺术系主任,途径西安突患脑溢血;后返南京疗养。于1957年7月逝世,结束了他的音乐人生。

此次学术活动由中央音乐学院党委书记郭淑兰主持。6月15日下午在演奏厅举办《程懋筠的音乐人生》一书的首发式,首播DVD《历史不会忘记——还音乐家程懋筠的人生真面目》和《程懋筠故居——汪山土库》,当日晚举办了程懋筠作品音乐会,16日举办程懋筠学术研讨会。

在《程懋筠的音乐人生》一书首发式上,中央音乐学院党委书记郭淑兰,中央音乐学院院长王次炤,中共江西省新建县大塘乡书记傅长庚,中国国民党中央委员、台北市党部副主任委员吕丽莉、台湾音乐家协会主席、著名作曲家、程懋筠先生的学生李中和等分别做了亲切的致词和发言。

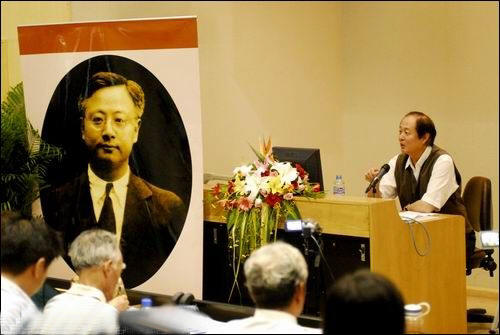

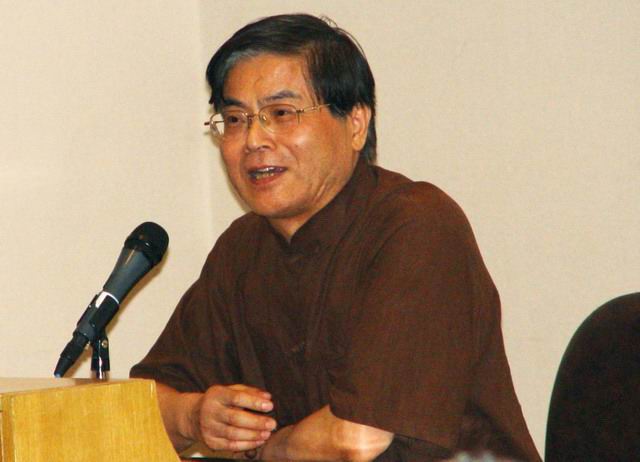

在程懋筠学术研讨会上,中国音乐家副主席、陕西省文联主席、著名作曲家赵季平、西安音乐学院副院长罗艺峰、中央音乐学院萧友梅音乐教育促进会常务副会长兼秘书长黄旭东、著名的音乐家及美籍华人等作了精辟感人的学术报告。

百岁老人缪天瑞等一批著名音乐家、教授以及程懋筠的亲属应邀参加了纪念活动 !

在《程懋筠的音乐人生》一书首发式上,著名音乐家、百岁老人、程懋筠当年主办的《音乐教育》杂志主编缪天瑞也亲自到场祝贺 !

在程懋筠学术研讨会上,中国音乐家协会副主席、陕西省文联主席、著名作曲家赵季平发言

纪念音乐家程懋筠逝世50周年合影

中央音乐学院萧友梅音乐教育促进会常务副会长兼秘书长黄旭东发言

台湾音乐家协会主席、著名作曲家、程懋筠先生的学生李中和做了致词并发言

中央音乐学院党委书记郭淑兰主持纪念程懋筠逝世50周年学术活动

中央音乐学院院长王次炤在《程懋筠的音乐人生》一书首发式上致词

中国音乐家协会副主席、陕西省文联主席、著名作曲家赵季平发言

西安音乐学院副院长罗艺峰发言

中央音乐学院党委书记郭淑兰主持纪念程懋筠逝世50周年学术活动

台湾音乐家协会主席、著名作曲家、程懋筠先生的学生李中和做了致词并发言

中央音乐学院萧友梅音乐教育促进会常务副会长兼秘书长黄旭东发言

转载回忆堂兄程懋筠二三事

——访川音程希逸教授

作者:宋康 2002级音乐学系

修改:程应钢(程希逸教授之子)

程懋筠,字与松,又名誉松、雨松、默云,江西新建县大塘乡人。出生于1900年,1957年病逝,享年五十七岁。

程懋筠自幼谙熟国学,尤其喜爱京剧、古典文学,为求深造,他随其兄至日本留学,就读于东京音乐学院,先是主修声乐,两年后兼修作曲。一九二六年学成回国初期,先后在江西省立一中、二中、女中任教;一九二八年以后,随着事业渐渐有成,他进入多所大学和专科学校从事音乐教育,如曾在浙江省立湘湖师范学校任音乐科主任兼乐理、和声、作曲、唱歌等课教师、在南京大学教育学院任艺术系主任兼声乐副教授、在南昌国立中正大学任音乐教授。

程懋筠一生的事业鼎盛时期,是在他创作了《国民党党歌》(即后来的《中华民国国歌》),以及在江西省主持“推行音乐教育委员会”工作,并和缪天瑞、肖而化一起主持《音乐教育》月刊的年代。

程懋筠作为声乐家、音乐教育家,同时又是作曲家。他曾创作过各种类型、各种体裁的歌曲近百首。其作品的音乐思想深受中国传统文化及家族背景的影响,作品中表现出对西方音乐文化的景仰,但同时也充分体现出对儒家“乐教”的崇尚。

在纪念程懋筠先生诞辰105周年之际,为了搜集程懋筠先生早年生活、工作的蛛丝马迹,对增进海峡两岸文化艺术交流,增进国共两党友好关系贡献微薄之力,

2005年9月的一天,我来到四川音乐学院内的丝竹园教授楼,专访了声乐系老教授——程懋筠先生的堂弟程希逸老师。

程老虽然已届高龄,并患有老年慢性疾病,行动不便,与我谈起往事,却依然显得精神矍烁,思维敏捷。

程希逸教授的妻子,同为声乐教育工作者的刘凤羽老师亲切地给我倒了杯绿茶,伴着温馨的茶香及舒缓和谐的气氛,程老回忆起了他与程懋筠先生过去时光的点点滴滴……

程希逸教授和妻子刘凤羽老师

问:程老师,我们先谈一下您的情况吧?

答:我已年近九旬,从事音乐教育也已经六十多年了。我的祖籍是江西省新建县,紧靠着省府南昌。我一九一六年出生于江苏南京,中小学均在南京读书;后在浙江大学学习化工,抗战爆发后,由于投身抗日宣传活动,多次中断学业;1940年入川改学音乐专业,毕业于当时撤退到重庆青木关的国立音乐学院声乐系。解放前在中学及专科学校当过音乐教员,并在南京、南昌等地举行过独唱音乐会。建国初期,在北京工作,先后在中央音乐工作团、中央乐团等单位历任教育科长、教研组长等职。1956年四川音乐学院由专科学校升为本科院校,受学院老院长常苏民的邀请,来到川音执教。先后担任过教研室主任、声乐系副主任。于一九八六年七十岁时退休。

问:程老在川音执教多年,一定有不少高足吧?

答:在北京工作时就教过不少学生,来到四川正式从教,几十年几乎没有中断过,教过的学生数百人是有的。学生中大多从事专业音乐工作,有的成为了著名的歌唱家,歌剧演员;当然,搞音乐教育的也不少,川音本校的声乐老师中,就有好多的学生。早年从我手上毕业的学生,现在都是退休老教授啰。现在的骨干教师中,有的已经是第三代第四代了。

问:那您可真是我们学院的元老了!听说您和程懋筠先生是堂兄弟,能详细说一下你们的关系吗?

答:我们的祖籍江西新建县,在赣江边上,汪山水库是我们老家的祖宅,已有近两百年的历史。

它始建于清朝道光初年,历时半个世纪,于同治年间建成。占地一百零八亩,共建有二十五栋、一千四百多件间抬粱穿斗式结构的青砖大瓦房。这些建筑具有赣南客家围屋的特点,又呈现徽派建筑特征,同时还具有苏州园林风格。建筑规模之大,气势之雄伟,在江南乃至全国都是罕见的。如今南昌市政府已把汪山土库开发成南昌市文物保护单位,旅游景点。江西省也把祖宅命名为中国府邸文化博物馆。

我们程家是个世代读书的家族,进士、举人、秀才举不胜举。高祖三兄弟,两个为胞兄弟,一个为堂弟,是清朝的三个进士,也都是一品大员。程家也被世人称为“一门三督抚”。我出生的时候,堂兄程懋筠刚去日本留学,我们相差16岁。我的高祖是老大,叫程矞采,他的高祖是老二程焕采,因此我的这一支是族中大房,他家属于二房。程氏家族人丁兴旺,都聚居在汪山土库。懋筠的父亲我称其为四叔,他是个中学国文教员;而我则按大排行称懋筠为五哥。我的父亲程学恂是前清举人,曾在奉天和江苏做官;民国时也曾作过安徽总司令部秘书和江西省政府秘书。父亲秉承家族遗风,学识渊博,以诗、书、画闻名于当时。抗战时期父亲以其旧体诗文呐喊呼吁保家卫国,而抗战胜利之日,父亲还以族长和当地著名人士的身份接受新建地区日军的投降。我们程氏家族历代子弟中,对当地政治、经济、文化产生过重要影响的人士层出不穷;而且还出现过不少近、现代史上值得一提的人物,如我的叔父,任国民政府高官的程天放等。当然,五哥程懋筠也算其中一个佼佼者。

问:程懋筠是个什么样的人呢?比如说人品、爱好方面。

答:五哥个子不高,但结实、健壮。他为人和善,不摆架子,很关心年轻人的学习发展。他自小偏爱文科,谙熟国学,尤其喜爱京剧、音乐等艺术科目,我记得他最喜欢高唱歌剧《弄臣》中的《女人善变》等歌曲。别人都说他是男高音,其实他是高男中音。五哥很喜欢古诗词,记得在江西遂州我们一起的时候,他喜欢夜晚一个人对月长吟,感叹人生!

问:程老师,咱们谈谈有关他的小故事吧,比如创作方面。

答:他的故事很多,那些琐碎细小的事情,年代太久已记不得多少了,但有件事我记得很清楚。一九二九年前后,当时我在南京,小学即将毕业,国民党政府发起征集党歌的活动。整个过程,大约有几千人参加应征。评选非常严格,现场有一张幕布挡着,幕后合唱团在演唱应征作品。幕前的评委只能聆听演唱效果,既不知道作品的作者更见不到作者,也见不到演唱者。评委完全根据作品的客观效果和自身现场感受来进行评选。

这次应征活动,懋筠五哥也参加了。但是,有一个小插曲,差点使得历史机遇与五哥擦肩而过:此次应征期间,恰逢懋筠五哥心情不爽,原因是五哥为人性情率直,不懂官场、职场那些复杂的人事关系,当时就教的学校正打算撤去五哥的系主任职务。就在他谱写完《国民党党歌》而曲谱尚未寄出的日子里,有一天,由于心情十分烦躁,看什么都不顺眼,拿起自己精心谱写的党歌曲谱,总觉得不如意。一恼之下,五哥将曲谱一把揉成团,顺手丢在纸篓里,从此不再理会。幸好被我的嫂嫂舒文辉收拾字纸篓时发现。五嫂与五哥随是应父母之命,媒妁之言相结合,然五嫂有文化,懂艺术,也识得五哥的艺术才华,多年来二人相得益彰。她捡起曲谱来研判,感觉作品有庄严和平,方正沉抑的浩然正气,应是很好的作品,于是五嫂背着五哥,将作品重抄后寄出去应征。出乎众人意料,作品居然中选了。随着消息的传出,随着之后政府组织合唱团公开演唱,随着全国所有相关场合的全体吟唱,五哥一举成名!当时的程懋筠真可谓风光无限,名噪朝野,说起党歌的作者,无人不知!

问:这可算是程懋筠先生音乐创作的顶峰了!那么他在事业方面还有些什么事迹呢?

答:一九三四年前后,懋筠五哥回到了南昌,主办推行音乐教育委员会。“音教会”系由政府资助的官办机构,这个组织设有合唱队、管弦乐队、话剧团等,并编辑发行《音乐教育》月刊,程懋筠担任主任,缪天瑞和肖而化担任主编。当时这支管弦乐队是我国第一个由中国人自己组成的乐队。懋筠五哥除了主持音教会和月刊的工作事务,还创作了大量的歌曲,撰写了许多音乐论文,组织进行了众多的音乐会演出,登台指挥甚至亲自演唱。1937年,国民党中常会决议通过,将党歌确定为国歌。所以说,自三十年代中期直至抗战胜利,这十来年是懋筠五哥影响最大的时期。在他的推动下,当时江西集中了一大批有志于音乐事业的年轻人。我本人和我的太太也都是那时受到他的影响,最终走上了音乐道路的。

由于爆发抗日战争,我在“八一三”上海保卫战之后中断学业回到南昌,投身到宣传抗战的洪流中去,在一个抗敌宣传队里工作。那时音教会已到了比较困难的时期。在人员、经济和各方面条件都很紧张的情况下,懋筠五哥和音教会仍坚持着他们的工作。有一次,懋筠五哥把我叫去,让我临时顶替教唱抗战歌曲。记得是在音教会的音乐堂广场上,他组织了一个由二十来人组成的合唱队,与台下群众一起学唱《大刀进行曲》。我站在台前,边指挥,边一句句教唱;五哥他们在我身后帮腔,五哥也站在大家中间。我当时刚上大学不久,还没正式学过音乐,只是一个爱好者,可以说是个音乐“半吊子”。由于经验不足,加之群众热情高涨更促使我激情过头,我教一句,大家唱一句。“大刀向鬼子们的头上砍去!”一遍遍教唱,我的调门越唱越高,几乎控制不住,最后差点唱不下去了。事后五哥说,“激情是唱歌必需的,但是要善于控制,这才是唱歌的关键所在。”五哥所言极是。我在后来的声乐教学中领悟到此话的正确,也是一直这样教导学生的。

问:程懋筠先生对事业一直是这样意气风发么?

答:是的。抗日战争爆发后,时局越来越紧张,条件也越发艰苦。一九三八年南昌沦陷,懋筠五哥率领“音教会”抗敌歌咏团辗转深山小县,继续宣传抗日和培养音乐人才,在那样恶劣的条件下还坚持出版音乐刊物。

当然,五哥也并非时时处处都那样坚强,他也有过犹豫彷徨的时刻。记得我在撤退到江西遂州的师资训练班学习音乐,是肖而化和李先久为了培养音乐教师开办的。当时我和懋筠五哥住在一个院里,我在前院,他在后院。他有很长一段时间情绪很苦恼,一方面是因为艰苦的条件使得他的音乐事业难以持续健康发展,另一方面是他感情方面的:当时他已有两个孩子,结发妻子舒文辉很贤惠,与他相濡以沫多年。但他那时偏偏爱上了一个女同事,同样有子女的钢琴师张某。为此他一度很潦倒、痛苦。我有时晚上到五哥院里乘凉,总见他时时对月吟诵些诗词歌赋,时时长吁短叹。我们的叔父是当时江西省的教育厅厅长,名叫程时煃,为了开导他,促使其振作起来。曾对五哥说了一句话,我记忆犹新。他说“瞎子提着胡琴上街叫卖,其中也未必没有宣传抗日的有心人!”言下之意是你一个有名望有事业的音乐家,值此抗战紧要关头,难道为了些儿女私情,连一个普通的残疾人都不如吗?这话深深触动了懋筠五哥。直至抗战获得最后胜利,懋筠五哥的以音乐为武器的抗敌宣传工作,一直没有停息过。

问:程先生在国民党内的名望与他谱写国民党党歌有很大关系,可是从历史资料上看,似乎他与国民党政治关系并不密切?

答:是的。这个事许多人不知道其中的缘故,我认为必须加以说明:程懋筠虽然创作了国民党党歌,但他本人却从来不是国民党党员!他出名后,国民党方面通过种种方式动员他入党,当时国民党江西省党部的负责人李中襄多次很强硬地要求他入党,我的叔父程时煃也时时委婉劝他加入,但都被他婉言拒绝。他曾说:君子不党,我是学艺术的,我决不加入任何党派!所以,他始终不是国民党党员,与国民党政府保持着距离。

问:看来,程懋筠先生可以说是个当之无愧的纯粹的音乐家。您走上音乐道路可以说是受他的影响,那你们家族有没有更多的人选择了音乐事业呢?

答:你提的问题很好。我们程氏家族历代走的是读书做官之路,若论诗、书、画可谓人人时习之,可是以音乐为终生职业且获得如此成就的,程懋筠是我们家族第一人。自他之后,我们程家走进艺术殿堂的可就多了:我的堂弟程思三在延安鲁迅艺术学院学习,解放后任哈尔滨师范学院艺术系主任。侄女程浩秋为中国音乐学院声乐教授,后来去了国外。程懋筠的长子程应琨毕业于中央音乐学院,是著名声乐家喻宜萱教授的学生,原在中央乐团担任独唱演员,后调哈尔滨师大任教。女儿泰尔、宁尔分别在中央音乐学院和西安音乐学院担任钢琴、作曲工作。儿子张坚是中央音乐学院作曲系的毕业生,现在成都战旗歌舞团任艺术指导。至于说我们的第三代孙儿孙女中,学音乐的可就数不胜数啦!

问:程老师,非常感谢您能告诉我这么多关于程懋筠先生的事迹!

答:作为程懋筠的堂弟,我们年龄相差太多,对他的了解有限。如今年老体衰,一些事我已记不得。希望你可以从资料上找到他更多的生平事迹。

宋:谢谢程老师接受我的采访,我衷心祝愿您健康长寿!

对程希逸教授的专访至此结束了。从程教授的回忆中及历史资料上可以了解到,程懋筠先生五十年前,在我国乐坛上风云叱咤,曾写下浓重的一笔。遗憾的是他在解放后却默默无闻,几乎被人遗忘了,音乐史上也没有为他留下应有的一席之地。冀望更多的音乐研究者能够依据历史真实,还爱国音乐家程懋筠先生一个公正、客观的评价!

二零零五年十月

原为中华民国国父孙文所作黄埔军官学校训词,没有标点符号。程懋筠作曲后,先成为中国国民党党歌,再成为中华民国国歌,有时称作三民主义歌。

中華民國國歌

三民主義 吾黨所宗

以建民國 以進大同

咨爾多士 為民前鋒

夙夜匪懈 主義是從

矢勤矢勇 必信必忠

一心一德 貫徹始終

中华民国国歌作者程懋筠

五十年前,在我国乐坛上曾风云叱咤的一位音乐家,解放后却默默无闻,以至完全被人遗忘了,音乐史上没有为其留下一页之地!他,便是现在台湾当局一直沿用的“中华民国”“国歌”的作者程懋筠。

程懋筠(1900—1957),江西省新建县人。17岁时便随其兄程懋型赴日本留学,就读于日本东京音乐学院,主修声乐,两年后兼修作曲。在学期间得力于导师彩田秀子的教诲。1926年,学成归国,先后在南昌一中、二中、女中任教。1929年后,历任浙江省立湘湖师范学校音乐科主任,杭州英士大学音乐教师,主授乐曲、和声、作曲、歌唱等课;后至南京中央大学教育学院任艺术系主任兼声乐副教授等职;再后任南昌国立中正大学音乐教授,上海国立幼师声乐教授,上海美专声乐教授等。

程懋筠在教学上是一位认真负责、积极向上的良师,凡听过程氏讲学的人都赞美他是“全才”,然其一生最辉煌的时期,自然是成为中国国民党“党歌”,以后又成为中华民国“国歌”的作者和在江西主持“推行音乐教育委员会”及与缪天瑞等人主持《音乐教育》月刊的这十几年。

1929年,程懋筠在南京中央大学任教时,适逢国民党中央以孙中山先生“黄埔训词”为歌词,在全国征选“党歌”,程懋筠便也创作了歌曲应征,想不到竟然中选夺魁;这首“党歌”在1937年的国民党中常会上通过决议又将其定为中华民国的“国歌”,从此名噪朝野。程懋筠是声乐家,又是作曲家,创作过各种类型、各种体裁的歌曲近百首。其中作品大多数刊载于《音乐抗战曲集》和《音乐教育》月刊,还有一些零星发表在当时的音乐刊物和杂志上。其音乐作品大致可分为:政治歌曲、抗战歌曲、艺术歌曲。政治歌曲主要有“党歌”(后为“国歌”)、《新生活运动歌》、《国民精神总动员》、《少年团团歌》以及为一些大学如英士大学、中华大学、中正大学等所写的校歌,等等。这类歌曲大都与当时的政治背景有紧密联系。

程懋筠所写抗战歌曲是其创作的重要部分,艺术性也较高,影响也最大,是值得我们重视和研究的。这类作品多为有感而发,且多系自写歌词,故可以表现出程氏一定的艺术水平和心灵上的自白。例如《全靠俺自己》、《抗敌救国》、《好铁要打钉》等在当时国民党政府“不抵抗”政策已造成恶势时,作者喊出了“好铁要打钉,好男要当兵”、“保卫祖国,收获失地,全靠俺自己”的心声。又如《再牺牲再向前》,其中段的处理是很出色的,感情十分深沉真切,听起来甚为动人。

1938年日军攻陷南昌,程懋筠率领“江西省推行音乐教育委员会”(以下简称“音乐会”)抗敌歌咏团辗转深山小县宣传抗日,坚持在极其恶劣的条件下,出版音乐刊物,其精神实在是难能可贵。现在江西省图书馆历史文献部藏有一珍贵史料(孤本),即油印出版的《音乐教育战时续刊》载有出自程氏手笔的代发刊词——“序曲”,由此诗中,可以窥见他的思想的重大转变,强烈的爱国意识和黑暗现实的教训,使他宣布要“用艺术的力量”来表现民族的精神,宣传抗战的胜利,并从一个不耻于运用民间劳动歌曲素材、不耻于以简谱这种更贴近人民群众的形式创作的作曲家转变为创作民谣、民歌作品生动、短小而口语化、为群众喜爱的作曲家。

程懋筠任“代表人”,肖而化、缪天瑞任过主编的《音乐教育》月刊(1933—1937),所团结联系的撰稿人,几乎都是近现代中国音乐史上卓有成绩的著名音乐家,像肖友梅、王光祈、青主、赵元任、江定仙、刘雪庵、贺绿汀、陆华柏、吕骥、王云阶、陈歌辛、李焕之……以及一部分诗词作家及译者,科学家钱学森也为该刊撰写过“美国通讯”之类的文章。从这里我们充分看到程氏在艺术思想和人生观方面的进步性。

这里特别要提到的是他领导主办的《音乐教育》这本刊物在抗战时期乃至音乐史上都有其不可磨灭的功绩。该刊栏目很多,内容丰富广泛,如创作、评论、记述、理论、评介、感想、随笔、通讯、乐闻、报告、乐曲诠释、器乐技艺、中外音乐史等;该刊在抗日战争中所持之进步立场,发表了不少抗日救亡作品,报道了各地救亡歌咏活动,并且出版了“救亡歌曲特辑”、“苏联音乐专号”等。尤其是南昌沦陷后,同仁多已星散,而程氏仍独力支撑“月刊”的出版,在吉安、太和这段时期,还编印了两期“创作抗战歌曲”,内中收集了贺绿汀、江定仙、冼星海、聂耳、刘雪庵、陈歌辛、张曙、麦新、孙慎等进步音乐家的作品。在吉安、太和、遂川时也还积极举办过抗战救国歌咏会,自己多次登台演唱,很受当地民众的欢迎。

解放后,程懋筠在上海从事音乐教育,在职期间时有新作,但最后公开发表的作品,是上海音乐家协会编印的《上海音乐》创刊号上的合唱曲《新中国颂》,此歌大约创作于1950年,其作品也表露出作者对新生活的向往,对共产党领导的新中国充满了赞扬和热爱之情。1951年,尚在上海美专供职的程氏应甘肃兰州师范学院艺术系主任吕斯百之聘,秋季携家属前往,不幸于途中病倒。1957年7月31日这位年富力强的音乐家因脑溢血在南昌逝世,享年仅五十八岁,这不能不说是我国音乐界一个损失!遗憾的是中国现代音乐史著作和《中国音乐词典》虽然谈到了程懋筠主持数年、当时影响很大的《音乐教育》月刊以及程氏担任主任委员的“江西省推行音乐教育委员会”,然而却无一字提到这位重要“角色”,这不能不说是一个极大的疏漏,冀望近、现代音乐史的研究者对程氏能作出一个公正的评价。

新建县参与主办纪念音乐家程懋筠逝世50周年活动

五十年前,在我国乐坛上有一位曾经风云叱咤的音乐家,解放后,随着故人的离去逐渐被世人遗忘了,他便是至今在海峡对岸台湾岛上回响的“中华民国国歌”的作曲者程懋筠。

程懋筠,字与松,江西省新建县人,1900年出生于江西省新建县大塘汪山土库程氏大家族,是我国现代音乐史上一位重要的音乐教育家、作曲家、指挥家和声乐家。他青年时期就读于江西第一师范,17岁随其兄程懋型留学日本,入读东京音乐学院,主修声乐,兼修作曲。1926年学成回国,先后在南昌一中、二中、女中任教。1928年后,曾任浙江省立师范音乐科主任,国立中央大学(1949年改名南京大学)教育学院艺术系声乐副教授,期间曾谱中央大学校歌、中华民国国歌。1933年,应聘回南昌主持创办江西推行音乐教育委员会,任主任委员,所创办的《音乐教育》月刊,在全国影响较大。他创办了中国第一支管弦乐队,设立音乐传习班、合唱队,出色地为江西培养了一批音乐师资和艺术人才。1949年后,在上海从事音乐教育工作,曾任上海国立幼儿师范学校、上海美术专科学校声乐教授。1957年7月31日在南昌逝世。

为纪念现代著名音乐家程懋筠逝世50周年,于6月中旬,由中央音乐学院、西安音乐学院、中国艺术研究院音乐研究所、中国音乐家协会理论委员会、江西省新建县人民政府主办,中央音乐学院萧友梅音乐教育促进会、音乐教育系、校友会、院长办公室承办,在中央音乐学院举行了“程懋筠逝世50周年”学术纪念活动,活动由中央音乐学院党委书记郭淑兰主持。

前来参加此次纪念活动的有中央音乐学院院长王次昭和诸位老师、中国艺术研究院音乐研究所的教师和学者,有台北中国文化大学的学者,有程懋筠的亲人和学生,还有他的故乡新建县委派的代表。我县大塘乡政府、县文广局、县台办、县文联等有关单位的负责人及其家乡代表赴京参加此次纪念活动。在本次活动中的《程懋筠的音乐人生》一书首发式上,中共江西省新建县大塘乡党委书记傅长庚作了亲切致词和发言,我县制作的DVD《程懋筠故居——汪山土库》也在活动现场进行了首播。

新建县台办